Ce Français né à Nice en 1942 et enseignant au Mexique depuis 1962, Jean Meyer, est fou de Riel depuis plus de cinquante ans. Il a dépouillé la vaste correspondance et les écrits de ce déconcertant rebelle mystique, un leader persuadé que c’est le « Verbe fait chair qui lui fournit la parole ». Meyer est fasciné par Riel qui tente en vain, à deux reprises (en 1869 et en 1885), de contrer les dégâts de cette vague prétendument civilisatrice venant de l’est, engloutissant le monde des Métis et des Amérindiens, chasseurs et trappeurs faisant un avec leurs chevaux.

Meyer a aussi compilé les propos des proches de ce Louis Riel, entre autres du père Noël-Joseph Ritchot et du splendide Gabriel Dumont, le « prince des Prairies ». Il a parcouru une grande partie des sept cents bouquins traitant de lui. Admiratif de l’homme, de ce combat inégal pour faire du Canada « une espèce de communion pour les nations » métis, amérindienne, britannique et française, il s’est décidé à publier la biographie de son héros en 2020, « une histoire plus extraordinaire que n’importe quelle fiction » : El Propheta Del Nuevo Mundo : Louis Riel.

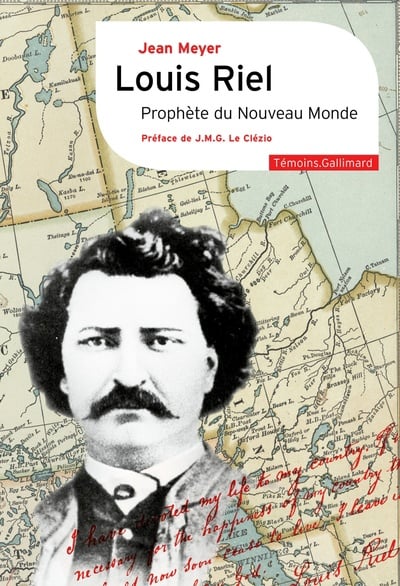

Sa traduction vient de paraître chez Gallimard sous le titre Louis Riel, prophète du Nouveau Monde, avec une préface de l’écrivain J.M.G. Le Clézio soulignant le rôle visionnaire de Riel, combattant de la foi, « une foi profonde et originelle qui le lie à la terre où il est né ». Il y est décrit comme un homme de parole, non-violent, « luttant pour la justice et non la recherche du pouvoir personnel ». Comment ne pas sympathiser avec ce grand perdant de l’histoire ?

Jean Meyer entame son récit par ce jour fatidique de mai 1884. Louis Riel est, depuis 1883, citoyen américain. Il est marié, fou amoureux de son épouse Marguerite. Il est aussi père de deux jeunes enfants et instituteur dans un petit patelin du Montana. Quatre cavaliers, dont Gabriel Dumont, cognent à la porte de sa maison, bien désireux de le convaincre de prendre la tête de la résistance à l’accaparation des terres métis et autochtones en Saskatchewan.

Louis Riel se souvient alors des combats des années 1869 et 1870, de cet audacieux gouvernement provisoire regroupant francophones et anglophones à égalité, qu’il a formé (alors qu’il avait à peine vingt-cinq ans !) pour négocier avec le gouvernement canadien l’annexion des Terres de Rupert et la création d’une province du Manitoba, respectant les droits territoriaux des 70 000 Métis et Amérindiens qui y vivent.

Il se rappelle aussi l’exécution du perturbateur Frank Scott (« Je prends une vie pour sauver des vies »), des fausses promesses du premier ministre canadien John A. Macdonald, de la « colonne infernale » des militaires britanniques et des volontaires ontariens mettant fin au rêve d’un territoire binational et bilingue.

Il songe aux années d’errance qui ont suivi, de la Nouvelle-Angleterre à Beauport, en banlieue de Québec, où, sous le nom de Louis R. David, il est traité dans un asile pour sa « mégalomanie », sa « folie des grandeurs ». Il a la folie douce, Louis Riel : sa tête est envahie « d’orgueilleuses hallucinations », lui qui rêve de voir le siège de la papauté passé au Nouveau Monde. La thérapie achevée, il s’installe dans l’Ouest américain, mettant fin à son existence nomade.

Pendant ce temps-là, au nord, au Canada, le scénario du grand dépouillement transforme la prairie, royaume du bison, en usine à blé. Le dépouillement se renouvelle et s’étend maintenant aux Métis et Autochtones de la Saskatchewan. Et Louis Riel, l’homme public, intelligent, plein de charme, le seul apte à unir toutes les communautés, n’est pas oublié. On part à sa quête. On le retrouve.

Il accepte, résigné. Il sait qu’il ne fait que retarder le dénouement (« Je vois une potence au sommet et c’est moi qui m’y balance »). Toujours aussi hostile à la violence, il tempère même les ardeurs combatives de Dumont.

Il échappe à la capture au mois de mai 1885, comme Gabriel Dumont. Mais, plutôt que de retourner aux États-Unis, il se livre volontairement, n’ayant aucunement le sentiment d’avoir été un « chef rebelle ». « Simplement, nous nous sommes défendus pour conserver des droits que nous n’avons pas vendus et auxquels nous n’avons pas renoncé […] Mais je vais mourir, mais lui Dumont il va vivre vieux […] Je serai pardonné par Dieu, mais non par les humains. » La volonté céleste doit s’accomplir. Sait-il, à ce moment-là, qu’il entre dans la légende ?

Il est victime d’un procès politique. Alors que Dumont, de son exil, affirme ouvertement que la décision de la conduite de la guerre lui appartient, Riel est officiellement accusé de haute trahison. Il est condamné et, le 16 novembre 1885, pendu. Bien des Autochtones seront également punis sévèrement. Huit seront d’ailleurs exécutés pour, dixit sir John A. Macdonald, « que l’homme rouge sache que c’est l’homme blanc qui commande. »

Sir John A. Macdonald a donné des instructions aux médecins pour qu’ils « déclarent Riel capable de distinguer le bien du mal ». Annie Thompson, l’épouse de son ministre de la justice John Thompson, a pourtant prophétisé : « Si vous le pendez vous ferez de lui un patriote. Si vous l’envoyez en prison, il ne sera qu’un fou. »

L’histoire lui donne raison. Aujourd’hui, alors qu’on déboulonne les statues de John A. Macdonald, Louis Riel, « mort comme un saint », incarne l’idéal du Canada multiculturel, soucieux de se réconcilier avec les communautés Métis et autochtones.

– Christian Vachon (Pantoute), 21 juillet 2024

Retrouvez toutes nos références

Notre catalogue complet

Commentaires