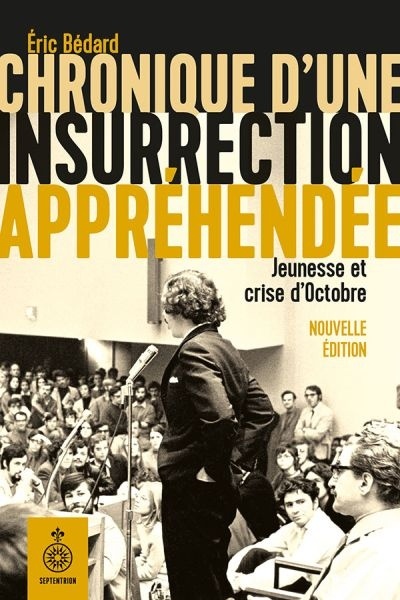

Bien pertinente, dans le cadre du cinquantième anniversaire de la crise d’Octobre 1970, cette réédition, chez Septentrion, du Chronique d’une insurrection appréhendée : Jeunesse et crise d’Octobre d’Éric Bédard, paru initialement en 1998 (l’essai étant lui-même une adaptation du mémoire de maîtrise de l’auteur). L’historien y fait la démonstration que c’est par crainte de la jeunesse que les autorités vont, en grande partie, avoir recours à une loi d’exception. Un document, inédit au moment de la première rédaction, ajoute maintenant plus de poids à la thèse d’Éric Bédard.

Cette crise d’Octobre, avance surtout le chercheur, souligne le fossé profond entre le « Canada français d’ancien régime » et les jeunes issus du baby-boom.

Axant son enquête sur les mouvements étudiants des campus montréalais (ceux des universités francophones –l’Université de Montréal et l’UQAM-, et anglophones –Mc Gill et Sir George Williams, la future Université Concordia- qui s’ouvrent, du moins jusqu’en octobre 70, de plus en à société québécoise), Éric Bédard nous dévoile une jeunesse québécoise qui se démarque des précédentes, une « génération lyrique » exposée aux valeurs nouvelles qui transforment l’Occident : décléricalisation, contre-culture, émancipation des peuples.

Ces jeunes s’organisent. Leurs discours se radicalisent. « L’époque n’est plus aux réformes, à la participation, au dialogue, mais aux manifestations bruyantes ». Et voilà que surgit cette organisation clandestine : le Front de libération du Québec (le « FLQ »), avec son « spontanéisme, sa fièvre de l’action », un espoir, un modèle pour certains jeunes. « Aux premières lueurs de l’année 1970, les autorités fédérales sont alertées. Les campus québécois deviennent des lieux dangereux dont il faut se méfier ».

Méfiance justifiée ?

Certainement pas du côté des universités anglophones qui refont, maintenant, bande à part, se retirant, dès l’année précédente, d’une UGEQ (Union générale des étudiants québécois) jugée trop « nationaliste et radicale ».

Il y a, certes, de l’effervescence sur les campus francophones, des étudiants en sciences sociales de l’Université de Montréal vont même faire la grève aux lendemains des enlèvements du début d’octobre 70, mais on est encore loin d’une insurrection appréhendée.

Un événement, toutefois, va faire croire à un alignement des planètes, à un rapprochement entre les étudiants les plus politisés et les révolutionnaires felquistes : au Centre Paul-Sauvé, dans le quartier Rosemont, le soir du 15 octobre, 3 000 jeunes réunis entendent Pierre Vallières leur dire, au micro : « Vous êtes le FLQ, vous et tous les groupes populaires qui combattent pour la libération du Québec ».

« Et si on y était ? Et si le FLQ était à l’origine d’un changement profond de la société québécoise ? ». Cet enthousiasme de passer à l’action sera de très courte durée.

Dès le lendemain, 16 octobre la loi des mesures de guerre est promulguée. Les autorités fédérales souhaitent ainsi, entre autres, se basant sur l’hypothèse « que chaque cégep et chaque université possèdent sa propr cellule felquiste », calmer l’ardeur des étudiants. Et les arrestations qui suivent vont le prouver.

S’appuyant sur le « dossier Morier », la liste des citoyens arrêtés en vertu de la Loi sur les mesures de guerre (l’auteur, en annexe, nous conte comment il est entré en possession, en 2019, de ce dossier complétant la liste de Louis Fournier publiée, dans l’édition de 1998, de son FLQ : histoire d’un mouvement clandestin, chez Lanctôt éditeur), Éric Bédard démontre que « la grande rafle policière qui a tant marqué les esprits a touché surtout les jeunes ». Plus de 73% des personnes arrêtés dans la grande région de Montréal avaient moins de 30 ans, des étudiants, des jeunes travailleurs, 14 % moins de 20 ans.

« Ces données confirment la peur qu’inspire la jeunesse en 1970, elles montrent noir sur blanc que les jeunes ont été une cible privilégiée des autorités ».

Le 16 octobre, également, le campus de l’UQAM ferme.

Comment réagissent les étudiants, les corps professoraux ? On proteste, on s’indigne, des mouvements de débrayage, qui s’essoufflent rapidement, s’organisent du côté des sciences sociales, mais la peur prend le dessus. « La grande majorité des étudiants, prudents, restent dans le rang ».

D’ailleurs, les dirigeants de l’UQAM, entre autres, sentant que le pire est passé : « l’explosion tant appréhendée n’a pas eu lieu », rouvre les portes du campus le 21 octobre.

Ce n’est pas terminé. Après cette tempête, il faut trouver des coupables. Éric Bédard, dans son dernier chapitre «L’urgent besoin d’un bouc émissaire », nous rappelle un épilogue un peu oublié de cette crise d’Octobre : la nomination, par le ministre de l’Éducation du Québec Guy Saint-Pierre, à la fin de l’année 1970, d’un commissaire enquêteur chargé d’examiner les plaintes concernant le milieu enseignant. Car, il ne fait aucun doute alors, des « agitateurs déguisés en professeurs » auraient, en contaminant notre « belle jeunesse », « une grande part de responsabilité dans la crise d’Octobre »,

Ce commissaire enquêteur, à la mission éléphantesque, l’abbé Gérard Dion, va finalement, faut-il s’en surprendre ?, accoucher d’une souris. Dans son rapport, publié en mars 1972, il discrédite les accusations générales et réhabilite le corps professoral. Il émet même ce commentaire d’une profonde lucidité : « dans notre monde actuel, les médias de masse influencent davantage le comportement des jeunes » que le propos des professeurs en classe.

Cette jeunesse québécoise, attirée par la violence, « et pas si nombreuse », est, conclut Éric Bédard, symptomatique « d’une mutation anthropologique » qui se produit partout à l’échelle de l’Occident.

Toutefois, parler, en octobre 1970, d’une insurrection appréhendée, « c’est exagéré et outrancier ». La jeunesse étudiante, à ce moment là, ne représente pas du tout une menace à la sécurité nationale. « On y retrouve dans ses rangs dispersés que quelques têtes brûlées, des fils à papa, des adolescents en mal de sensations fortes, mais très peu d’authentiques révolutionnaires bien organisés et prêts à passer à l’action ».

La génération lyrique, germant dans les sous-sols des bungalows de nos banlieues typiquement nord-américaines, a résisté aux extrêmes, « préférant les réformes aux ruptures brutales, la social-démocratie à la Révolution ».

L’assassinat de Pierre Laporte, la mise en vigueur de la Loi sur les mesures de guerre vont symboliser « l’échec d’un romantisme révolutionnaire ». Avec le temps naîtra les légendes.

Chronique d'une insurrection appréhendée

Ce qui frappe le public et les observateurs de la scène politique durant les événements d’Octobre 1970, c’est le jeune âge des felquistes arrêtés. Encore aujourd’hui, la jeunesse des années 1960 reste une génération phare qui, plus que les précédentes, aurait contesté les valeurs anciennes et revendiqué des changements profonds. Dans Chronique d’une insurrection appréhendée, nous examinons la place de la jeunesse dans le discours et la pensée felquiste des années 1960 mais aussi la perception qu’avaient les autorités de la jeunesse. Il est montré qu’en octobre 1970, la jeunesse étudiante et politisée milite dans une myriade de groupuscules et qu’elle arrive difficilement à se mobiliser. Il est aussi montré que la peur qu’inspire la jeunesse, deux ans après Mai 68 et quelques mois après les émeutes de la Kent University, explique en partie le recours à la Loi sur les mesures de guerre. La publication d’un document inédit longuement recherché montre que les arrestations qui suivent l’adoption de la loi d’exception ont toutes les allures d’une rafle de jeunes.

AcheterRetrouvez toutes nos références

Notre catalogue complet

Commentaires