Là où sévit l’avidité du collectionneur prospère le faussaire.

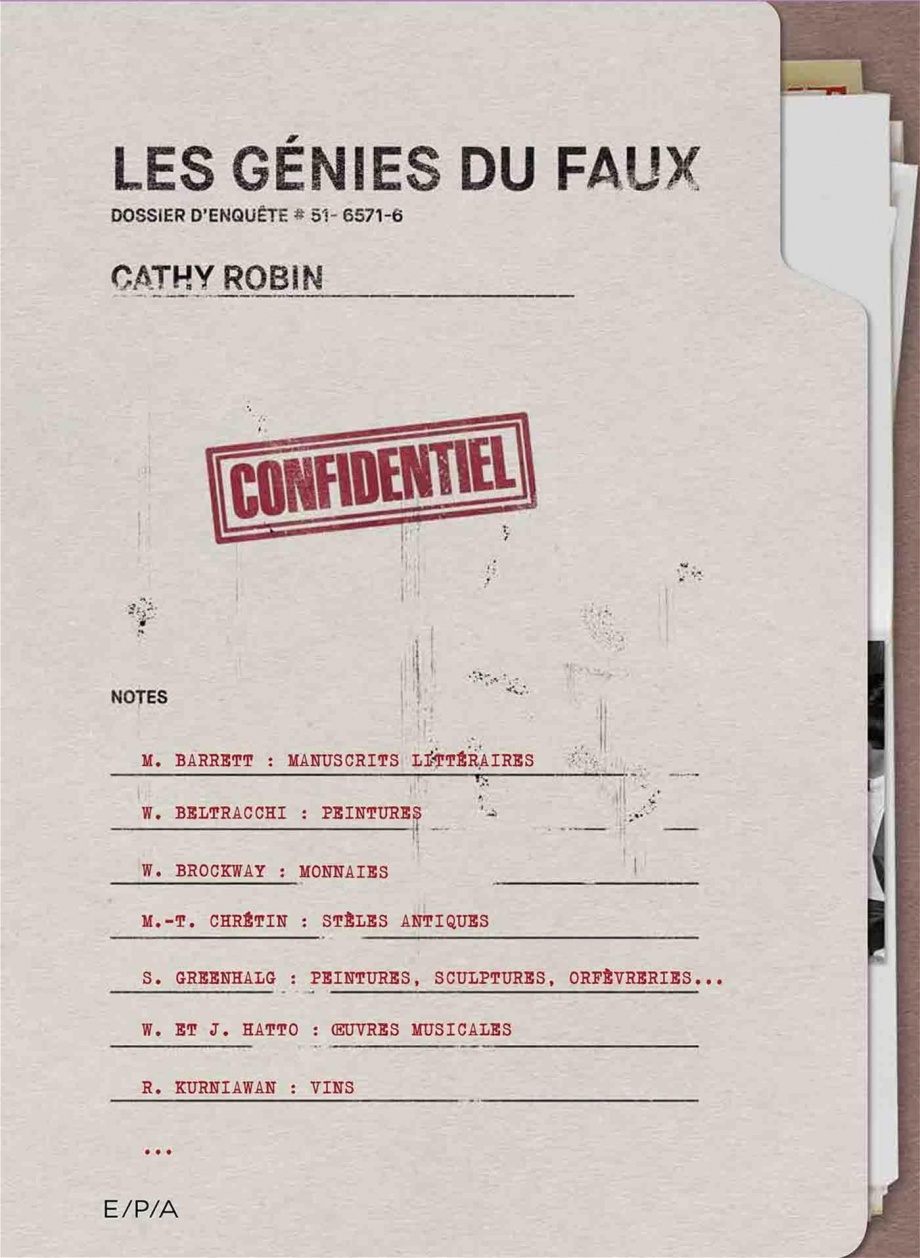

Un ouvrage qui va titiller, à coup sur, la curiosité de l’amateur d’art que ce Les génies du faux publié chez l’éditeur E/P/A. Dans cet album, copieusement illustré, et à la présentation aérée, Cathy Robin raconte les exploits de vingt-huit artistes de la contrefaçon, leurs méthodes, leurs secrets, leur vie et leur failles, sans oublier le travail « de ceux qui les ont démasqués ».

Ils n’exercent pas leurs talents que dans le milieu artistique ces escrocs. Si plus de la moitié des faussaires, présentés par Cathy Robin, imitent peintures, sculptures, objets ou meubles antiques, bien d’autres sont experts en faux-bouquins, fausses écritures ou fausses monnaies, où déploient leur énergique savoir-faire de falsificateur dans le domaine de la musique, la philatélie (comme, entre les années 1920 et 1940, ce fortuné fabricant de timbres-postes Jean De Sperati), et même l’œnologie (à l’exemple de Rudy Kurniawan, qui, à partir de l’an 2 000, et durant douze ans, vendit pour plusieurs dizaines de millions de dollars de fausses bouteilles de vin).

On fait connaissance avec ces génies de la copie du monde préindustriel : les Anglais Thomas Chatterton, le « poète maudit », qui imagine de faux écrits du XVe siècle, et William Henry Ireland, qui déniche, en 1795, une (fausse) pièce inédite de Shakespeare, ou l’Autrichien Franz Xaver Süssmayr, qui, avec l’aval de la veuve du musicien décédé, complète, en 1972, le Requiem de Mozart, en plagiant l’écriture et la signature du génial artiste. On côtoie des faussaires plus contemporain, tel ce Dominique Patrom, le « maître des faux euros », qui produisit, de 2007 à 2012, plus de 431 000 coupures de 20 et 50 euros.

Certains d’entre eux demeurent à jamais anonymes, comme cet enlumineur du XIXe siècle, d’origine sans doute espagnole, dont sa fausse Visitation supposément médiévale resta exposée au réputé Metropolitan Museum of Art de New York pendant des décennies. D’autres sont en quête de renommée médiatique à l’image de ce Fernand Legros, qui inspire, à la fin des années soixante-dix, Hergé pour son Alph’Art.

Leurs méfaits font parfois les grosses manchettes, comme cette histoire, au milieu des années quatre-vingt, des faux manuscrits d’Hitler, qui, indirectement, met fin à la carrière du « pigeon » et magnat de la presse allemande Gerd Heidemann, ou perturbent le marché de l’art, comme cette «inondation », au début du XXe siècle, de centaines de faux primitifs italiens de l’atelier d’Icilio Federico Joni, ou, à la fin de ce même siècle, de faux Rodin (plus de six mille !) de Guy Hain.

D’autres malfaisances suscitent un énorme sourire, comme celles du copiste Denis Vrain-Lucas, le « stakhanoviste » de l’écriture, qui, pendant six ans, dans les années 1860, profitant de la naïveté d’un distingué professeur de la Sorbonne, lui vendit 37 345 faux autographes, de l’Antiquité au XVIIIe siècle (dont une autorisation d’Alexandre le Grand permettant à Aristote de voyager en Gaule « pour étudier la science des druides » !).

Des trucs du métier de ces professionnels du faux nous sont révélés, en introduction, par Cathy Robin : comment vieillir et patiner son œuvre (évitant, ainsi, le « trop beau, trop lisse, et trop suspect ») ; se faciliter la vie, à l’exemple du faussaire David Stein, en copiant des peintre modernes ; faire preuve d’astuce, comme l’Anglais Shaun Greenhalgh, ou l’Allemand Wolfgang Beltracchi, en produisant des tableaux qui n’ont jamais existé, des œuvres dont personne ne soupçonnent l’existence. Sachez aussi que les veuves d’un Modigliani ou d’un Chagall facilitent la vie de ces faussaires en authentifiant généreusement ces « ouvrages disparus » de leur ancien mari.

Ils bénéficient souvent, ces artistes du faux, d’excellents complices pour vendre leur marchandise. Les fripouilles Elmyr de Hory et Fernand Legros forment, dans les années soixante-dix et quatre-vingts, un bel exemple réussi de duo marchand et faussaire. Un John Cockett, sous le pseudonyme de John Drewe, détourne, dans les années 90, le regard des experts sur les peintures, pas toujours très réussies, de son associé, et faussaire, John Myatt, en s’assurant de documents de traçabilité plus « irréprochables ».

Rassurons-nous : la vérité triomphe, la fausseté se révèle. Trop « d’inconstance poétique », une intrigue « alambiquée », scellent inévitablement le destin de l’œuvre « shakespearienne » d’Ireland. Le FBI finit par coincer Rudy Kurniawan lorsqu’il se trouve incapable d’expliquer la provenance de ses vins. Encore plus lamentable, l’épopée du faux-monnayeur William Brockway s’achève, au début des 1880, lorsque surveillé, incognito, par l’avocat de son épouse en instance de divorce, celui-ci déniche son atelier de contrefaçon. C’est aussi une histoire de femme bafouée, dénonçant son ex-amant à Scotland Yard, qui provoque la chute du faussaire John Myatt.

Mais plus souvent qu’autrement, c’est l’efficacité de la science qui met un terme aux activités de ces maîtres du faux, « l’œil du labo » permettant de signaler une signature non conforme au reste de la peinture, ou des craquelures se développant de manière incohérente. L’analyse chimique est le plus féroce des outils : le faussaire Beltracchi commet « l’erreur de trop » en utilisant un blanc de titane, commercialisé seulement à partir de 1938, sur une peinture « datée de 1919 ».

Souvent après leur arrestation, ces rois de la contrefaçons continuent à exploiter leurs méfaits, à s’en enorgueillir, écrivant leur mémoire. Le copiste d’art orléanais André Mailfert va publier un Au pays des antiquaires : confidences d’un maquilleur professionnel, Icilio Federico Joni écrit, en 1932, ses Mémoires d’un peintre de tableau ancien.

Ils argumentent, avec plus ou moins de conviction, que leurs motivations sont souvent autres que le gain. La moquerie d’un certain milieu les anime. Le maître forgeur Eric Hebborn, s’est bien amusé, parait-il, dans la seconde moitié du XXe siècle, à démystifier le monde des experts par ses mille faux dessins de la Renaissance (ces experts ne lui pardonneront pas). Le faussaire Greenhalgh cherchait lui-aussi, au tournant du siècle dernier, à humilier le monde de l’art en révélant sa crédulité.

L’artiste néerlandais Han Van Meegeren prend un malin plaisir, lui-aussi, à se venger des individus qui refusait de reconnaître son talent de peintre, dans sa jeunesse, en faisant renaître, à partir des années trente, dans son atelier, une période méconnue de la carrière de Vermeer.

D’autres motifs sont franchement délirants. Le « faussaire philanthrope » Mark Landis, souffrant de schizophrénie, vouant un culte à sa mère, ne payait que des œuvres aimées par celle-ci, et léguait ensuite ses fausses toiles aux musées américains.

Et quand, au final, le faux devient aussi recherché que le vrai : les faux timbres de Jean De Sperati sont devenus, eux-aussi des pièces de collection, un faux Vermeer de Van Meegeren se vend, dans les années 90, 54 000 euros, n’est-ce pas une façon de reconnaitre qu’il est plus original que l’original ?

Les génies du faux

Depuis la Rome antique, la production de faux artistiques existe. L'auteure retrace l'histoire de cette pratique à travers les âges et dévoile les méthodes de travail et secrets de fabrication des faussaires, ainsi que les enquêtes ayant permis de démasquer certains d'entre eux.

Retrouvez toutes nos références

Notre catalogue complet

Commentaires